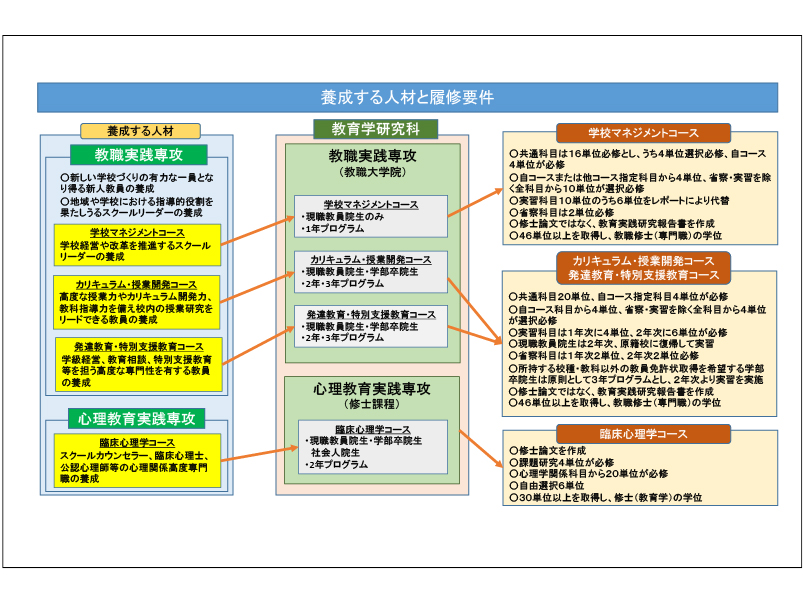

教職実践専攻(教職大学院)

教職実践専攻(教職大学院)紹介

特徴

- 理論と実践の往還を通じて、学校現場の課題を解決し、実践知の継承と創造に取り組む意欲と高度な力量を有する初等中等教員を養成します。

- 秋田の高い学力を中心的に支えてきた経験豊かな実務家教員と、質の高い教員を養成しつつ秋田を含め国内外の教育実践を研究・支援してきた研究者教員が協同して指導にあたります。

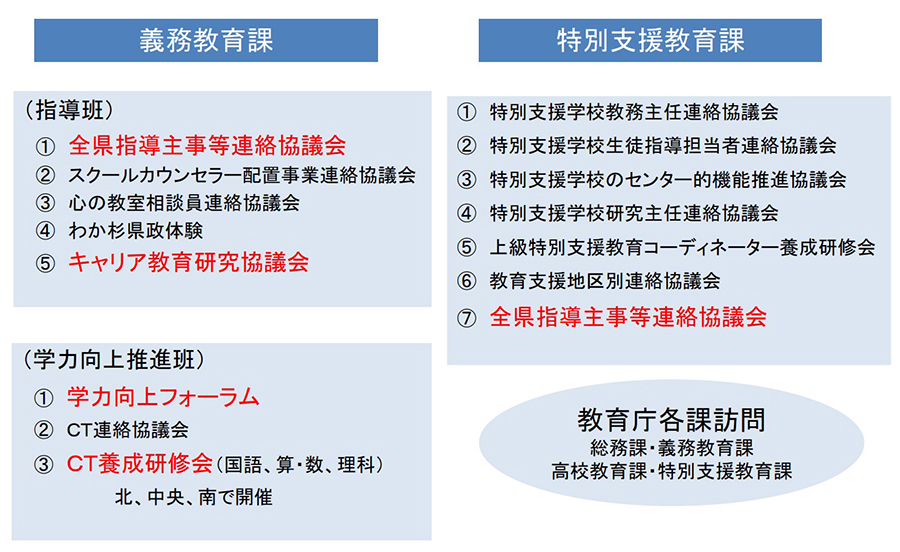

- 秋田県・市町村教育委員会と連携して、県内の種々の研修・フォーラム・会議等に参加して、教育専門監、コアティーチャー、指導主事の優れた実践に触れることができます。

- 職員室を模した院生室単位で、現職院生は学卒院生のメンターとしての役割を果たし、学卒院生は日常的に現職院生の実践知に触れることができます。

- 週1日の実習を通じて、現職院生は連携協力校等の学校・授業改善の取り組みに関与し、学卒院生は附属学校園と連携協力校で実践力の向上と自己の研究課題に取り組みます。

- 独立行政法人教職員支援機構の講習や、県内外への研究旅行などを通じて、教育先進地、津波被災地等の状況を知り、他の教職大学院との交流ができます。

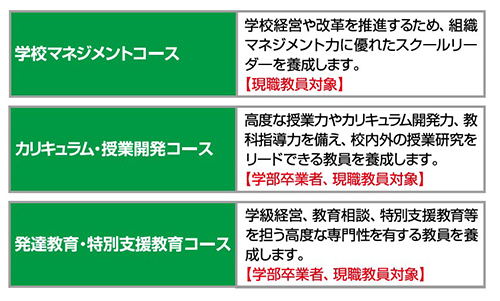

秋田大学教職大学院を構成する「3つのコース」

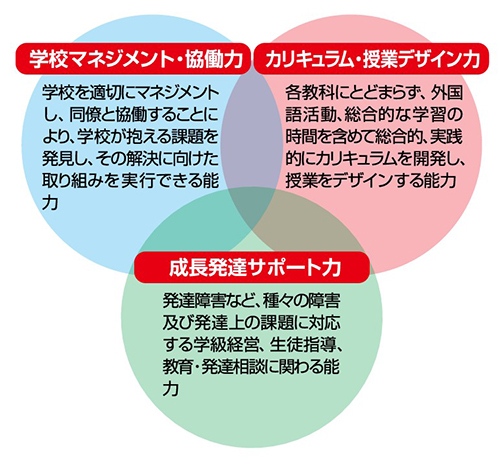

秋田大学教職大学院で育成する「3つの力」

秋田県教育委員会との連携

〇教職大学院入学者等への【優遇措置】

教職大学院入学予定者及び終了予定者には、「教員採用試験」において大学推薦、特別選考、合格者採用延期等の優遇措置があります。各県によって内容は異なりますが、例えば秋田県では教職大学院特別選考の優遇措置が以下のようになっています。

- 大学院2年次において(修了後は2年間)、第一次選考試験の「総合教養」が免除になります。

- 大学進学予定の合格者は、希望により2年間採用を延期できます。

〇教職チャレンジプログラム

教職大学院での研究・学修を続けながら、教育文化学部の授業を履修することにより、原則3年間で教員免許状(原則1校種で、中学校及び高等学校の免許状では1教科)の取得を可能とする制度があります(学部の授業料は無料で教員免許状の取得が可能です)。なお、大学院で所定の単位を修得することにより、専修免許状の取得もできます。

〇教員養成6年一貫プログラム

教育文化学部学校教育課程の学生で、本教職大学院に進学を希望する者は、選考を経て、4年次に教職大学院の授業を先取りして受講することができます。履修した科目は、入学後に事前取得した単位として認定されます。入学後、余裕を持って授業を履修できるとともに、空いた時間に学校での実習やボランティアなどを入れて、教育実践力のさらなる向上を図ることも可能です。

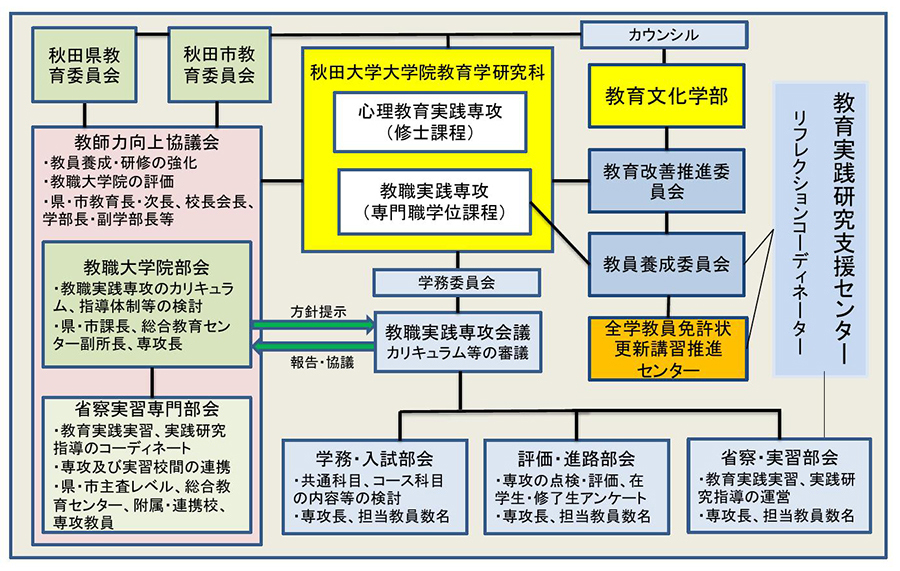

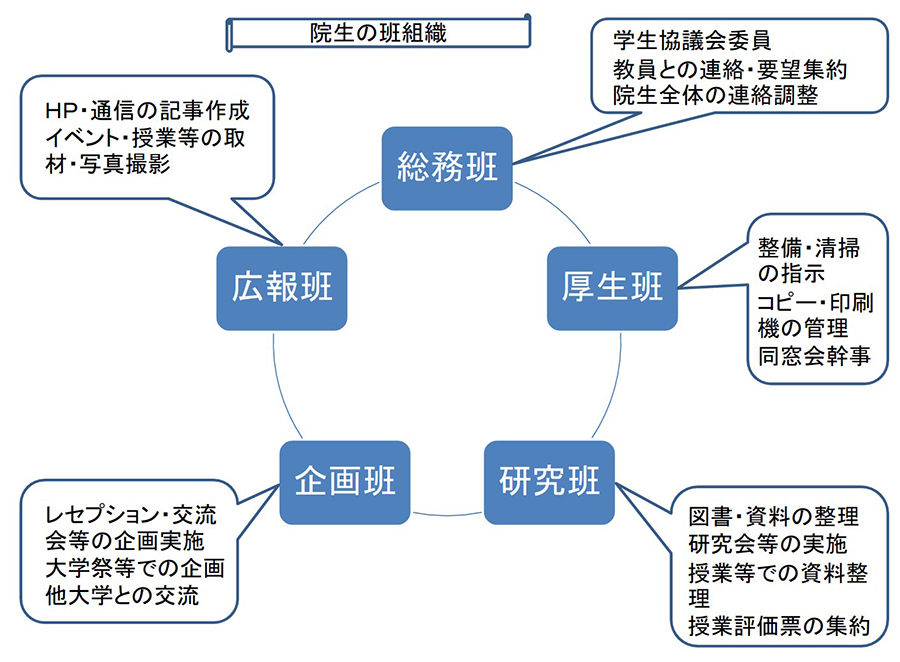

教育実践専攻の管理組織

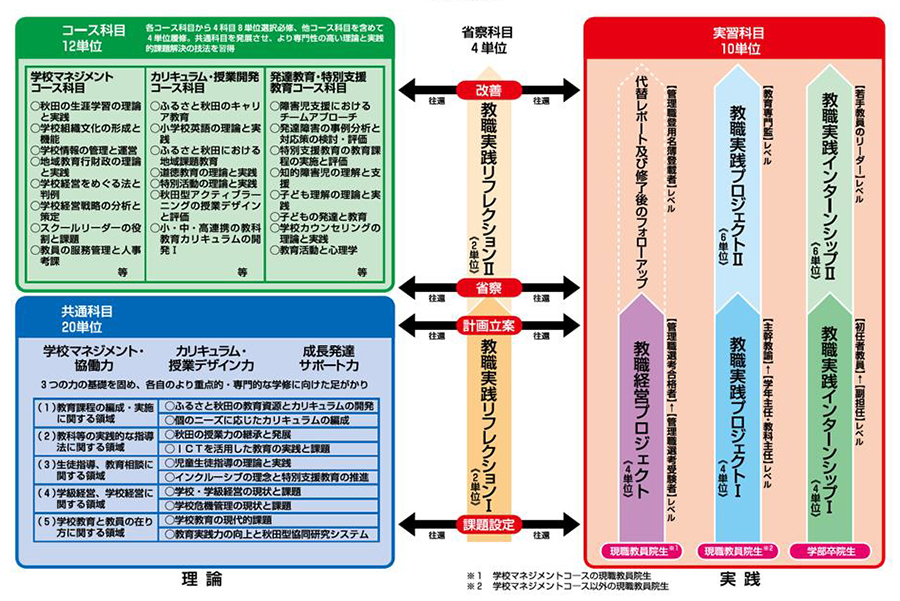

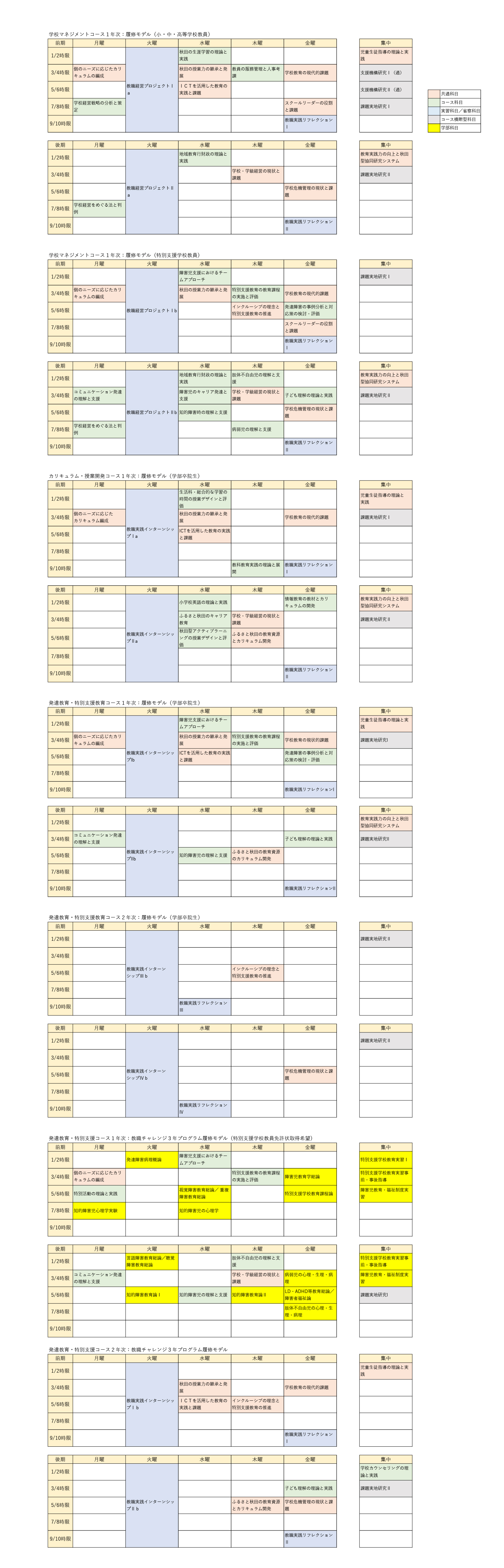

秋田大学教職大学院のカリキュラム

秋田大学教職大学院では、これまで秋田県で築かれてきた教育の実践知を継承するとともに、これからの教育のあるべき姿の創造を目指し、「実践的課題解決」型のカリキュラムを設定しています。

授業紹介

「学校教育の現代的課題」

教育専門職として求められる責任感と不断の向上心という資質・能力の向上のためミドルリーダーとしての学校教育に関する主体的な判断力、改革力を修得します。学部卒院生と現職教員院生が同一のテーマについ て、一緒に意見交換をしながら議論を深めています。なお、本教職大学院では秋田県総合教育センター研修員も授業に参加することがあり、この授業でもそれぞれの経験を踏まえた活発な議論が行われています。

「ふるさと秋田のキャリア教育」

主な内容は、キャリア教育の推進の背景にある理論や動向について講義を通して理解し、実際に行われているキャリア教育の実践例について、現職教員院生の発表や県教委主催「キャリア教育実践研究協議会」に参加することで理解します。その後の演習では、グループワークでキャリア教育を学校経営の柱とする仮想の小・中・高一貫教育校の設立を構想して、キャリア教育全体計画を作成します。最終的には構想した学校のプレゼンテー ションを行い、自己評価・相互評価を行います。

「発達障害の事例分析と対応策の検討・評価」

この授業は、前半(学童期)と後半(青年~成人期)に分かれて、それぞれ専門の教員が共同で担当しています。前半では、主に学童期、後半では、主に青年から成人期を中心とした発達障害の個別事例に関する国内外の文献の講読を通し、分析方法の妥当性や結果の信頼性に関して議論しています。授業では、随時、具体的な支援の在り方等に関する講義も行われています。なお、この授業には多数の秋田県総合教育センター研修員も意欲的に参加しています。

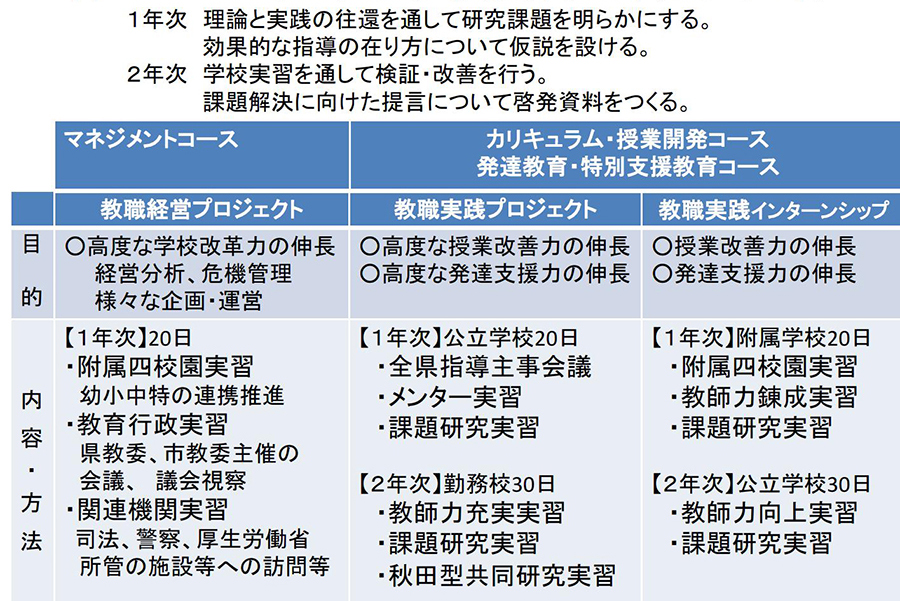

実習紹介

- 年間を通じ、1年次20日程度、2年次30日程度、原則火曜日で、一部集中実施します。

- 学校マネジメントコースの院生は1年次のみ勤務校または秋田市内協力校で実習を行います。学校経営上の課題を明らかにし、その課題解決のための方策を明らかにするため、各種調査や校内研修等に取り組みます。

- 現職院生(学校マネジメントコースを除く)は秋田市内協力校(1年目)、勤務校(2年目)で実習を行い、授業・生徒指導・特別支援上の課題を明らかにし、その課題解決のための方策を明らかにするため、研究授業、校内研修等に取り組みます。

- 学卒院生は附属学校(1年目)、秋田市内協力校(2年目)で実習を行い、全般的な教育実践力の基礎を形成するとともに、授業・生徒指導・特別支援上のテーマを持って実践に取り組みます。

秋田大学教職大学院のカリキュラム

教職大学院での学び

鈴木 貴子 学校マネジメントコース令和4年度修了

学校に復帰し多忙な中にも充実した日々を過ごしています。学校現場では、教職大学院で学んだことが次々と押し寄せ、時には素早い判断を迫られる場合もあります。そうした時、教職大学院での学びが「自分が何をすべきか」を考える道標となり、まさに「理論と実践の往還」を実感する毎日です。共に学んだ仲間達の校種等は様々ですが、 お互いに近況を伝えエールを送り合っています。大学院での学びや仲間との絆は自分にとって貴重な財産です。

阿部 倫己 カリキュラム・授業開発コース令和4年度修了

学校現場に実際に出て、教職大学院で得た知識や経験が日々の授業や学校業務の中で活きていると感じています。大学の先生方や現職院生、インターンシップで出会った子どもたち、先生方との関わりの中で、教員として人として大きく成長することができました。また、改めて自分を見つめ直す大切な時間となりました。

嶋﨑 友貴 発達教育・特別支援教育コース令和4年度修了

大学院でのゼミや研究を通して、「こんな授業をしたい」「子どもとこんな関わりをしたい」など、自分の理想像を具体的にもつことができました。この春から教諭として働き、理想通りに上手くはいきませんが、それでも、成果はどんな点だったのか、どこが課題なのかを振り返られるのは、大学院での学びによるものだと思います。子ども達の学びや生活の充実に向け、今なお、理論と実践の往還を重ねております。

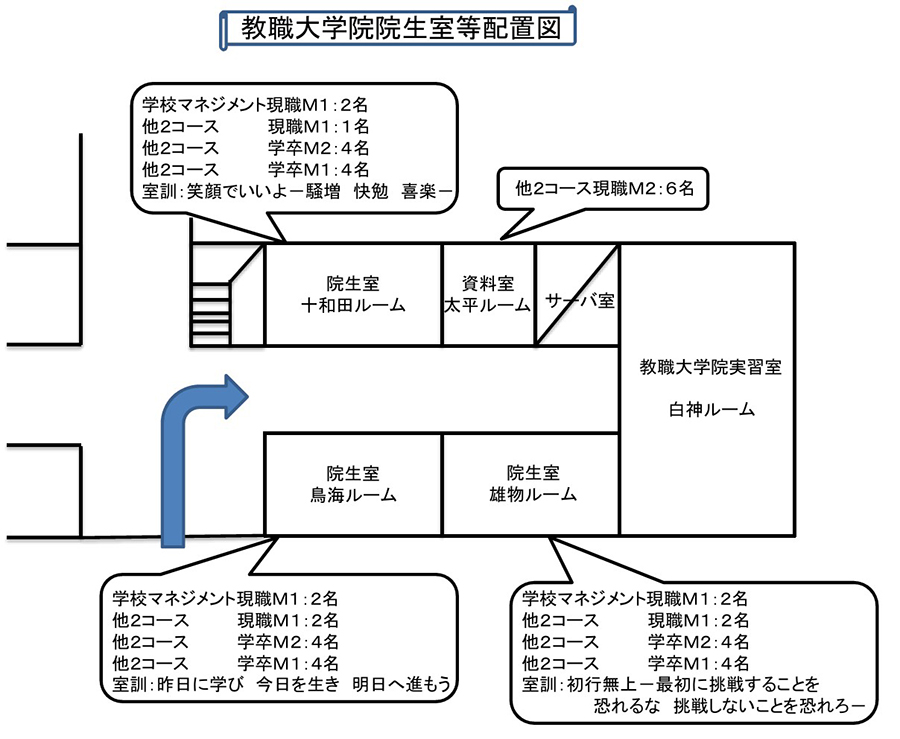

院生室紹介

現在、院生の部屋は現職院生と学部卒の1,2年の学生が入り交じった3部屋に分かれています。院生室を職員室と同じように扱っており、それぞれの部屋で目標を決め、部屋ごとに特色を持たせながら生活しています。授業の時間だけでなく、大学院の教員、そして現職院生が学卒院生の相談にのったり、助言をしたりしていて、とても学びの多い環境です。授業の内容を引き続き部屋で話し、白熱することも多々あります。授業の課題等については、空いている時間を探してみんなで取り組んでいます。自分が興味あることは休みの日にじっくり時間をかけて取り組めます。

教育実践研究報告書のテーマ例

学校マネジメントコース

現職院生のみ

- 小学校の「ふるさと教育」推進における学校運営協議会との連携

- 不登校対応を中心とした生徒指導運営体制の構築-学校内外の効果的連携協働を目指して-

- 特別支援教育支援員と教職員の協働の充実に関する検討

- 高等学校において教職員の共通理解を促進する方策-業務や課題の可視化を通して-

- 知的障害特別支援学校教員のタブレット端末の活用状況-タブレット端末活用のためのセルフアセスメントシートの開発-

- 地域を学びの場とする高等学校の学校経営の方策

- リフレクションを通した主体的研修による若手教員の育成-初任者研修との継続性をもつ2年目・3年目研修の充実-

- 特別支援学校における「働きがい」向上のための検討-DE&Iの観点に着目して-

- RV-PDCAサイクルによる一点集中突破への組織的な取り組みに関する一考察-タブレット端末持ち帰り導入のアクションプラン策定を通して-

- 中堅教員を主体としたワーキンググループを活用した人材育成-探究活動を再構築するプロジェクト推進を通して

カリキュラム・授業開発コース

現職院生

- 生徒の主体的な学習を促す、中学校社会科における指導方法の工夫

- 中学校数学科における学びの意識の高まりを支える「振り返り」に関する研究

- 家庭科における見方・考え方を働かせた問題解決学習の充実-中学校住生活領域の実践を通して-

- 主体的に学習するための授業改善に関する一考察-前時の振り返りを生かした課題設定を通して-

- 小学校社会科における地域素材の教材化を通した指導の充実-「地理的環境と人々の生活」に関する指導を事例として-

学卒院生

- 批判的思考の明示的指導による教育効果の検討-中学校理科を対象として-

- 学習意欲を高める「音楽づくり」の授業についての一考察

- 考えを広げ深める積極的発言を促す授業の構成に関する一考察-小5算数「平均」の授業実践を通して-

- 歴史的思考力に着目した小学校社会科歴史学習の授業デザイン-思考ツールを活用した授業実践を通して-

- 中学校理科におけるICTを活用した協働的な学びを推進するための指導方法の研究

発達教育・特別支援教育コース

現職院生

- 特別支援学校(知的障害)における生徒のキャリア形成に寄与する教育実践

- 学級数の少ない障害種の特別支援学級担任への支援の在り方に関する検討

- 知的障害特別支援学校における学びのP D C A サイクルの確立を目指して

- 学校におけるインクルーシブ教育システム構築への提案-合理的配慮と基礎的環境整備の充実に向けた検討を通して-

- 特別支援学校に在籍する聴覚重複障害児の現状とその支援に向けた取り組み

学卒院生

- 知的障害教育における教科の指導の在り方-生活を豊かにする力の育成を目指して-

- 知的障害特別支援学校における余暇指導に関する実践研究

- 特別支援学級に在籍する児童の主体的な学びの充実を目指した授業実践の検討

- 交流及び共同学習において双方向のかかわりが児童に及ぼす影響に関する研究

- 知的障害特別支援学校における教科教育の指導方法の検討-話し合い活動を取り入れた授業実践から-

- 知的障害教育における教科の指導の在り方ー生活を豊かにする力の育成を目指して-

各種発行物

〇教職大学院通信

年に4回程度発行しています。「暁鐘の音(かねのね)」と称しています。

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/graduate/graduate_magazin.html

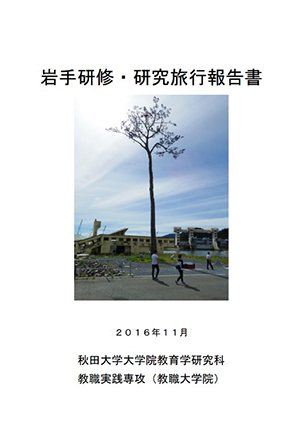

〇報告書等

- 研修・研究旅行報告書

- 秋田大学教職大学院発足記念フォーラム報告書(2017年1月)

- 教職実践オープンリフレクション報告書

- 秋田大学教職大学院教育実践研究報告集

- 学校マネジメントコース修了後計画書//カリキュラム・授業開発コース/発達教育・特別支援コース教職実践プロジェクトⅡ・教職実践インターンシップⅡ計画書

入学者の状況

入学年度 |

学卒 |

現職 |

計 |

学校マネジメントコース |

カリキュラム・授業開発コース |

発達教育・特別支援教育コース |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

本学部出身 |

他学部・大学 |

現職 |

学卒 |

現職 |

学卒 |

現職 |

|||

2022 |

9 |

3 |

10 |

22 |

10 |

3 |

0 |

2 |

0 |

2023 |

12 |

6 |

10 |

28 |

10 |

10 |

0 |

3 |

3 |

2024 |

10 |

5 |

11 |

26 |

10 |

7 |

0 |

1 |

1 |

修了生の進路

本専攻を修了した者には、教職修士(専門職)の学位を授与しています。2019年3月まで48名が修了し、各方面で活躍しています。

学校マネジメントコース |

カリキュラム・授業開発コース |

発達教育・特別支援教育コース |

修了生計 |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

現職教員院生 |

学部卒院生 |

現職教員院生 |

学部卒院生 |

|||||||

教諭 |

講師等 |

教諭 |

講師等 |

|||||||

2017年3月修了 |

教頭3 |

1 |

4 |

|||||||

2018年3月修了 |

教頭4 |

管理主事1 |

1 |

3 |

5 |

5 |

3 |

0 |

2 |

24 |

2019年3月修了 |

教頭6 |

3 |

5 |

3 |

2 |

1 |

0 |

20 |

||

主な行事一覧

(年度により異なります)

| 4月 | 入学式 |

| 新入生・在学生ガイダンス | |

| 歓迎レセプション | |

| 学卒M2実践研究構想発表会 | |

| 全県指導主事会議 | |

| 5月 | 前期実習開始 |

| スタージュ・スプリングキャンプ | |

| 秋田県コアティーチャー連絡協議会 | |

| 6月 | 附属学校園公開研究協議会 |

| 7月 | 前期全体リフレクション |

| 8月 | 納涼会 |

| 大学院説明会 | |

| 9月 | 後期実習開始 |

| 教職員支援機構講習 | |

| 秋田県コアティーチャー研修会 | |

| 教員免許状更新講習併行授業 | |

| 研究研修旅行 | |

| 第1期カリキュラム | |

| 10月 | 後期授業開始 |

| 秋田県学力向上フォーラム |

| 11月 | あきたの教師力高度化フォーラム |

| 秋田市一斉研修会 | |

| スタージュ・オータムキャンプ | |

| 象潟巡検 | |

| 教員免許状更新講習併行授業 | |

| 附属学校園オープン研修会等 | |

| 12月 | 日本教職大学院協会研究大会 |

| 大学院説明会 | |

| 忘年会 | |

| 題目届締め切り | |

| 1月 | 実践研究報告概要発表会 |

| 小中連携校訪問 | |

| 第2期カリキュラム | |

| 2月 | 報告書・抄録提出締め切り |

| 実践研究報告事前発表会 | |

| 秋田県総合教育センター教育研究発表会 | |

| 教職実践オープンリフレクション | |

| 模擬授業フェスティバル | |

| 3月 | あきたの教師力高度化フォーラム |

| 現職M1実践研究構想発表会 | |

| 歓送会・「あきた惟蕗の会」(同窓会) | |

| 学位授与式 |

時間割例

修士課程と専門職大学院の違い

| 事項 | 大学院修士課程 |

専門職大学院(平成15年4月から)(専門職学位課程) | ||

|---|---|---|---|---|

| 教職大学院 | 法科大学院(平成16年4月から) | |||

| 標準修業年限 | ・2年 | ・2年又は、1年以上2年未満の期間で各大学が定める | ・2年又は、1年以上2年未満の期間で各大学が定める | ・3年 |

| 修了要件 | ・修業年限以上の在学 | ・修業年限以上の在学 | ・修業年限以上の在学 | ・修業年限以上の在学 |

| ・30単位以上の修得 | ・30単位以上の修得その他の教育課程の履修 | ・45単位以上(教職経験のみなしあり) | ・93単位以上 | |

| ・研究指導 | ・必須としない | ・必須としない | ・必須としない | |

| ・修士論文審査 | ・必須としない | ・必須としない | ・必須としない | |

| 第三者評価 | - | ・各分野毎に継続的な第三者評価を義務付け(5年に1回) | ・継続的な第三者評価を義務付け(5年に1回) | ・継続的な第三者評価(適格認定)を義務付け(5年に1回) |

| 学位 | ・「修士(○○)」 | ・修士や博士とは異なる専門職学位「○○修士(専門職)」 | ・修士や博士とは異なる専門職学位「教職修士(専門職)」(仮称) | ・修士や博士とは異なる専門職学位「法務博士(専門職)」 |

| 教員組織 | ・教育研究上必要な教員を配置 | ・教育上必要な教員を配置 | ・教育上必要な教員を配置 | ・教育上必要な教員を配置 |

| ・研究指導教員及び研究指導補助教員を一定数以上配置 ・研究指導教員11人当たりの学生収容定員を分野ごとに規定(人文社会科学系は教員11人当たり学生20人以下) |

・高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置 ・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定(例:人文社会科学系は教員1人当たり学生15人以下) |

・高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置 ・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定(専任教員1人当たり学生15人以下) |

・高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置 ・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定(専任教員1人当たり学生15人以下) |

|

| ・実務家教員の必置規定なし | ・必要専任教員中の3割以上を実務家教員 | ・4割以上 | ・2割以上 | |

| 具体的な授業方法 | - | ・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答 | ・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答 ・学校実習及び共通科目を必修 |

・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答 ・少人数教育を基本(法律基本科目は50人が標準) |

| 施設設備 | ・教育研究上必要な講義室、研究室等や機械、器具等、また図書等の資料を備える (注)校地・校舎は、借地でも可能なケースあり |

・教育研究上必要な講義室、研究室等や機械、器具等、また図書等の資料を備える ・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること |

・教育研究上必要な講義室、研究室等や機械、器具等、また図書等の資料を備える ・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること ・実務実習等に必要な連携協力学校等の設定を義務付けること |

・教育研究上必要な講義室、研究室等や機械、器具等、また図書等の資料を備える ・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること ・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること |