海外資源フィールドワーク

Resource science field work abroad

- ホーム

- 海外資源フィールドワーク

- 令和元年度実習先

「海外資源フィールドワーク」とは、資源に関連する最新の実情について、海外で調査し、学ぶことを目的とした3年次必修科目の実習です。日本国内だけでは体験することのできないダイナミックなフィールドで、世界が直面している資源関連の様々な課題について、習得した専門基礎知識をもって学んでいきます。

令和元年度実習先

令和元年度海外資源フィールドワーク実習プログラム一覧

資源政策コース

| 実習地 | 実習先 | ||

|---|---|---|---|

| 1 |  |

モンゴル | モンゴル科学技術大学、エルデネット鉄鋼山 他 |

| 2 |  |

ボツワナ | ボツワナ国際科学技術大学(BIUST)、ボツワナ大学(UB)、JOGMECリモートセンシングセンター 他 |

| 3 |  |

アメリカ合衆国 (ヒューストン) |

JAPEXヒューストン事務所 |

| 4 |  |

インドネシア | Merapi山火山観測所、東ブリトン県庁 他 |

| 5 |  |

フィリピン | ルソン島 ベンゲット州ルネタ村 |

| 6 |  |

ポーランド | クラクフ経済大学、The Central Mining Institution、国営ズドロイエ森林公園 |

| 7 |  |

ミャンマー | JICAミャンマー事務所、インレー湖、ヒスイ市場 他 |

| 8 |  |

サウジアラビア | サウジアラビア遺産観光庁、ワーディ・ファーティマ社会開発センター 他 |

資源地球科学コース

| 実習地 | 実習先 | ||

|---|---|---|---|

| 9 |  |

インドネシア | Antam社ポンコール鉱山、バンドン工科大学 |

| 10 |  |

インドネシア | チレトゥーパラブハンラトゥジオパーク |

| 11 |  |

南アフリカ共和国 | ウィットウォーターズランド大学、リンポポ大学 他 |

| 12 |  |

ノルウェー | 出光ペトロリアムノルゲ(出光興産株式会社ノルウェー事務所) |

| 13 |  |

アメリカ合衆国 (オクラホマ) |

豊田通商株式会社 |

| 14 |  |

インドネシア | ハサヌディン大学 |

| 15 |  |

オーストラリア (ブリスベン) |

双日コールマインズ、ミネルバ炭鉱 |

| 16 |  |

アラブ首長国連邦 (アブダビ) |

INPEXアブダビ事務所 |

| 17 |  |

イギリス | INPEXロンドン事務所 |

| 18 |  |

ノルウェー | INPEXオスロ事務所 |

| 19 |  |

アメリカ合衆国 (コロラド州・ユタ州) |

ブッククリフ(INPEX Geological Excursion) |

資源開発環境コース

| 実習地 | 実習先 | ||

|---|---|---|---|

| 20 |  |

モンゴル | モンゴル科学技術大学、エルデネット鉱山 |

| 21 |  |

セルビア共和国 | JICAバルカン事務所、ボール鉱山冶金研究所、ベオグラード大学ボール校 |

| 22 |  |

セルビア共和国 | JICAバルカン事務所、ボール鉱山冶金研究所、ベオグラード大学ボール校 |

| 23 |  |

アラブ首長国連邦 (アルアイン) |

アラブ首長国連邦大学、現地石油開発企業 |

| 24 |  |

スウェーデン | ルレオ工科大学、ボリデン非鉄製錬会社、キルナ鉱山 他 |

| 25-1 |  |

オーストラリア (カルグーリ・アデレード・シドニー) |

カーティン大学、アデレード大学、JOGMECシドニー支局 |

| 25-2 |  |

オーストラリア (カルグーリ・アデレード・シドニー) |

カーティン大学、アデレード大学、JOGMECシドニー支局 |

| 26 |  |

カザフスタン | 東カザフスタン工科大学 |

| 27 |  |

タイ | チュラロンコン大学、カセサート大学、タイ石油開発公社 |

| 28 |  |

韓国 | チョンボク大学他 |

| 19カ国 28プログラム,100名参加 | |||

※国名の標記及び並びについては国際連合の加盟国一覧に依りました。

フィールドワーク体験記 No.1

渡航先

モンゴル

研修機関

モンゴル科学技術大学、エルデネット銅鉱山など

プログラムを希望した理由

このプログラムでしかできないことがあると思いました。JICAの仕事内容も大規模な鉱山のことも講義の中で触れられることがありますが、実際に海外に赴いて見学し、話を聞けるチャンスは滅多にないので、とても魅力的でした。

印象に残ったこと

モンゴル南部の石炭鉱山では中国までトラックで石炭を輸送しています。入国の際は何百台ものトラックを一斉に検査できないため、一週間以上の渋滞が発生することが問題となっています。見学した工場では理系向けの設備説明が多かったですが、訪問した他の施設ではこういった国の輸出入の現状や外交政策の話も多く、政策コースとしての資源に対する考えを深めることができました。また、ホテルなどではあまり英語が通じない場面も多く、会話の手段を模索することも楽しかったです。

フィールドワーク体験記 No.2

渡航先

ボツワナ共和国

研修機関

BIUST(ボツワナ国際科学技術大学), UB(ボツワナ大学), Khoemacau Copper Mine, Karowe Diamond Mine, Kgotla, Moruple Power Plantなど

プログラムを希望した理由

一度はアフリカを訪れてみたいと思っており、教員も他の学生も一緒に旅をする安心感がありました。また、ダイヤモンド鉱山や銅鉱山を見学できるのは、ボツワナでの海外資源フィールドワークだからできることだと思います。

印象に残ったこと

現地までの長旅や、バオバブの木のスケールの大きさと真っ赤な夕焼け、ダイヤモンドの露天掘りなどたくさんのことが思い出されますが、最も印象に残っているのはKhoemacau Copper Mineの見学です。カラハリ砂漠の中央部に位置する銅鉱山で、その入り口をつくっているところを見学させてもらいました。砂にバスがはまり、1時間の道のりを5時間かけてたどり着いた先に待っていたのは、43度の熱風の世界でした。今までに経験したことがないような過酷さでしたが、その規模の大きさと、そこで働く人々の姿にとても感動したことを覚えています。苦労したこともありましたが、一生に一度の経験ができ、ともに旅する仲間との絆を深めることもできたいい思い出です。

フィールドワーク体験記 No.3

渡航先

アメリカ合衆国 テキサス州 ヒューストン市

研修機関

JAPEX U.S corp. ヒューストン事務所

プログラムを希望した理由

私が本プログラムを志望した理由は、シェールガス・オイル革命で盛り上がるアメリカの石油業界で活躍されている日本企業の方々の実務を、インターンシップを通じて、肌身で感じることができると思ったからです。

印象に残ったこと

印象に残っていることは、私が期待をしていた以上に、しっかりと仕事に関わらせて頂けたことです。データ分析や会議資料の作成、また様々な会議やレセプションにも出席させてもらいました。

データ分析では、データに不自然な部分があることに気がつき、その部分について会社全体で話し合いが行われたことがありました。そこで自分の業務が会社に影響を与えているという実感を持ち、強いやりがいを感じました。

レセプションでは映画で見るような綺麗で大きな会場で大勢の方がビジネストークをしているのを見て、その雰囲気に圧倒されました。会場では英語での会話にもチャレンジしましたが、満点とは言えず…その後の英語学習のモチベーションアップにも繋がりました。そのお陰か、帰国後に受けたTOEICテストでは目標としていたスコア900を達成しました。

フィールドワーク体験記 No.4

BPPTKG施設内

渡航先

インドネシア(ジャワ島、ブリトゥン島)

研修機関

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta(ジョグジャカルタ・ベテラン建国大学)、Merapi山火山観測所、砂防研究開発センター、Mt. Sewu geopark、東ブリトゥン県庁など

プログラムを希望した理由

私は資源開発に関わる地域住民との問題について興味がありました。特にインドネシアは自然災害が多く、資源開発による環境汚染など様々な問題を抱えています。この現状を直接見ることで、これら問題の対応策を現地住民の方と一緒に検討したいと思い、このプログラムを志望しました。

印象に残ったこと

ジャワ島では主に災害対策施設の訪問や火山のツアー、ブリトゥン島では県庁や錫鉱山、その周辺の村を中心に周りました。公用語がインドネシア語であるので、英語が伝わらないことがありましたが、現地の方々は「日本のもの(特に日本車)にはいつも世話になっている」と思っている優しい方が多く、分からないことがあればとても親切に対応してくれました。道に迷った際にも近くの人にその事情を伝えたら、目的地までの地図を教えてくれ、タクシー運賃を全て代わりに出してくれたこともありました。また、自分の研究したい錫鉱山にまつわる環境汚染や貧困問題などの実際の現場を見ることもできました。このフィールドワークで学んだ知識や経験を、これからの学習に活かしていきたいです。

Merapi山火山ツアー

Goa Pindul見学

The Nam Salu Open Pit Geosite

フィールドワーク体験記 No.5

渡航先

フィリピン

研修機関

ルソン島ベンゲット州ルネタ村

プログラムを希望した理由

過去に大規模な金鉱山開発が行われていたルネタ村ですが、今では小規模で開発が行われています。私は、大規模開発と小規模開発の違いや、開発における問題点はどのようなものがあるのか気になり、プログラムへの参加を決意しました。

印象に残ったこと

フィールドワークを通して、私は資源開発での安全性の大切さを改めて実感しました。ルネタ村では、鉱業組合と鉱夫たちで協力し安全な開発を心がけているようでしたが、企業が介入していない為、十分な安全性を確保する設備や投資が足りていない状況にありました。それにも関わらず、鉱夫たちは生活の為に金を掘り続けています。ルネタ村での小規模開発では、私たちが普段講義で学んでいる大規模開発にはない様々な苦難があるようです。私は、ルネタ村での小規模鉱山の問題点と現実を知り衝撃を受けました。将来資源に携わる身として、今回の体験は開発のあり方を考えさせてくれるいい機会だったと思います。

フィールドワーク体験記 No.6

渡航先

ポーランド

研修機関

クラクフ経済大学、Central Mining Institute、国営ズドロイエ森林公園など

プログラムを希望した理由

このプログラムを志望した一番の理由は、森林を含む水資源管理に興味があったからです。また石炭産業を主要産業とするポーランドが、EU加盟国としてどのようなCO2削減政策をとっているのかにも興味があったからです。

印象に残ったこと

一番印象に残っていることは、下水処理と処理時に出る汚泥を使ってバイオマス発電を行っている下水処理場の臭いです。その強烈な臭いは想像を超えるもので、息をするのが辛いほどでした。しかしそこでエネルギーを無駄にせず効率よく使うというサスティナビリティを間近で見るができ、すべてのものが視点を変えるだけでエネルギー源になる可能性を秘めていることを学べました。またCentral Mining Instituteで見た発破実験も印象に残っています。その発破実験は実際の石炭鉱山で採掘に使用する爆薬の発破とそれに伴う煙についてのものでした。そのときの音と衝撃波、熱波は言葉で表すことが難しいだけではなく、改めて撮影した映像をみても伝わりにくいものでした。実際に見ることでしか学べないものがあるということを実感するとともに、一生忘れることがないと思います。

フィールドワーク体験記 No.7

渡航先

ミャンマー

研修機関

JICAミャンマー事務所、シャン州タウンジー県インレー湖、ラカイン州サンドウェー県フィシャーマンズビレッジ など

プログラムを希望した理由

沿岸部で漁業を営む人々や湖上に住む人々の生活について知りたいと考えて希望しました。また、現在日本の企業が多く進出しており、これからの発展が期待されるミャンマーを訪問してその雰囲気や風土を感じたいと考えました。

印象に残ったこと

フィールドワークでは、パゴダと呼ばれる世界遺産にも登録されている寺院の訪問、漁村でのインタビュー、首都ヤンゴンでの企業訪問、翡翠マーケットの見学などを行いました。その中で、ミャンマー独特の気候や食事、暮らしを体感しました。最も印象に残ったことは、インレー湖における湖上で生活する人々へのインタビュー調査です。現地の大学生とともに調査を行い、人口増加や農業の発展によって汚染されている湖で農業を行う人々はどのような改善政策を望んでいるかを調査し、理解することができました。そんな中、朝のボートで風を切って湖を進む様は非常に爽快で、美しい景色に感動しました。

フィールドワーク体験記 No.9

渡航先

インドネシア共和国

研修機関

Pongkor鉱山、バンドン工科大学(ITB)、バンドン周辺の地質巡検など

プログラムを希望した理由

私がこのプログラムを希望した理由は、大学の講義で学んだことが鉱山での業務にどのように活用されているのか興味があったからです。また,地下鉱山でどのように採掘が行われているか見学したかったので志望しました。

印象に残ったこと

フィールドワークで印象に残ったことは、西ジャワ地域での地質巡検及びホームステイを通じてのPongkor鉱山でのインターンシップです。坑内では金鉱脈の観察やサンプリング、ジャンボドリルやLHDによる掘削や採鉱、プラントでは選鉱や製錬を経て環境負荷の無いように資源処理を行うまでを見学するなど、一連の大規模な鉱山開発を約三週間に渡り体感させていただきました。特に、坑内採掘の際に天井の強度が不十分な際などには一度開発を止め、今後の支保や発破について再計画する姿を見て、現場の職員どうしの連携やコミュニケーションが重要なのだと改めて感じました。

このフィールドワークを経験し、異文化理解や鉱山開発の現場に関心を持つと共に、鉱床形成のメカニズム等について改めて深く研究したいと感じるきっかけになりました。今回の経験を今後の勉学や研究にも活かしていきたいと思います。

フィールドワーク体験記 No.4

BPPTKG施設内

渡航先

インドネシア(ジャワ島、ブリトゥン島)

研修機関

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta(ジョグジャカルタ・ベテラン建国大学)、Merapi山火山観測所、砂防研究開発センター、Mt. Sewu geopark、東ブリトゥン県庁など

プログラムを希望した理由

私は資源開発に関わる地域住民との問題について興味がありました。特にインドネシアは自然災害が多く、資源開発による環境汚染など様々な問題を抱えています。この現状を直接見ることで、これら問題の対応策を現地住民の方と一緒に検討したいと思い、このプログラムを志望しました。

印象に残ったこと

ジャワ島では主に災害対策施設の訪問や火山のツアー、ブリトゥン島では県庁や錫鉱山、その周辺の村を中心に周りました。公用語がインドネシア語であるので、英語が伝わらないことがありましたが、現地の方々は「日本のもの(特に日本車)にはいつも世話になっている」と思っている優しい方が多く、分からないことがあればとても親切に対応してくれました。道に迷った際にも近くの人にその事情を伝えたら、目的地までの地図を教えてくれ、タクシー運賃を全て代わりに出してくれたこともありました。また、自分の研究したい錫鉱山にまつわる環境汚染や貧困問題などの実際の現場を見ることもできました。このフィールドワークで学んだ知識や経験を、これからの学習に活かしていきたいです。

Merapi山火山ツアー

Goa Pindul見学

The Nam Salu Open Pit Geosite

フィールドワーク体験記 No.9

渡航先

インドネシア共和国

研修機関

Pongkor鉱山、バンドン工科大学(ITB)、バンドン周辺の地質巡検など

プログラムを希望した理由

私がこのプログラムを希望した理由は、大学の講義で学んだことが鉱山での業務にどのように活用されているのか興味があったからです。また,地下鉱山でどのように採掘が行われているか見学したかったので志望しました。

印象に残ったこと

フィールドワークで印象に残ったことは、西ジャワ地域での地質巡検及びホームステイを通じてのPongkor鉱山でのインターンシップです。坑内では金鉱脈の観察やサンプリング、ジャンボドリルやLHDによる掘削や採鉱、プラントでは選鉱や製錬を経て環境負荷の無いように資源処理を行うまでを見学するなど、一連の大規模な鉱山開発を約三週間に渡り体感させていただきました。特に、坑内採掘の際に天井の強度が不十分な際などには一度開発を止め、今後の支保や発破について再計画する姿を見て、現場の職員どうしの連携やコミュニケーションが重要なのだと改めて感じました。

このフィールドワークを経験し、異文化理解や鉱山開発の現場に関心を持つと共に、鉱床形成のメカニズム等について改めて深く研究したいと感じるきっかけになりました。今回の経験を今後の勉学や研究にも活かしていきたいと思います。

フィールドワーク体験記 No.21

渡航先

セルビア共和国

研修機関

JICAバルカン事務所、ベオグラード大学ボール校など

プログラムを希望した理由

実際に野外に出て調査することで鉱山廃水の影響を目の前で感じることができると思い、選びました。この機会がなければ行くことのない国だということも理由の一つです。

準備で大変だったこと

フィールドワークでは航空費は学校で負担してもらいましたが、ホテルの宿泊費、食費、交通費などお金がたくさんかかりました。そのお金を稼ぐためのアルバイトが準備の中で一番大変でした。

印象に残ったこと

現地では、ベオグラード大学ボール校の見学、現地学生と実験、プレゼンテーション発表を行いました。一番印象に残っているのは、野外実験です。河川に実際に入り、自分で採取した試料を用いて実験を行いました。河川の色や臭い等鉱山廃水の影響を直接体感でき、まさに「百聞は一見に如かず」だと思いました。その他、貴重な経験となったのは「日本との違い」です。場所が離れていることもあり、話す言語はもちろん、気候、食べ物、はやっている曲など違う点がたくさんありました。違いを一つひとつ発見し体験できることが新鮮で面白かったです。これらを通して、今まで授業だけで得た知識について鉱山見学、実験を経験したことにより関心がさらに深まりました。

フィールドワーク体験記 No.22

河川での試料採取

渡航先

セルビア共和国

研修機関

JICAバルカン事務所、ベオグラード大学ボール校、ボール鉱山冶金研究所など

プログラムを希望した理由

セルビア共和国コースは、河川の堆積物から資源回収する実験や鉱山見学など幅広い項目を学ぶことができるのが魅力的でした。また、物価が低いことから、費用が抑えられること、そして、参加人数が多く、大人数で行動できる安心感があることからセルビアを選びました。

印象に残ったこと

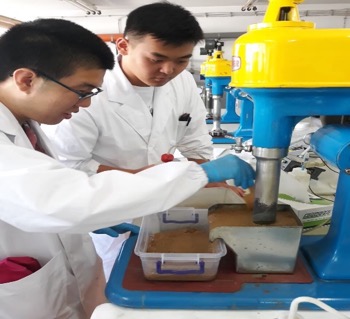

主に鉱山やベオグラード大学ボール校の様々な施設を見学したほか、ベオグラード大学ボール校の学生と共に、高圧高温浸出装置を用いた実験や鉱山廃水の中和処理実験を行いました。実際に採取してきた試料を用いて実験をしたことや専門的な技術を体験できたことはとても有意義な経験でした。ですが、それ以上に貴重な経験となったのは現地の人たちとの交流です。自分の考えを自分の思い通りに相手に伝えることはとても難しく、理解してもらえないことが多くありました。しかし、ボディーランゲージを使って説明することで言葉だけでは伝わらないことが理解してもらえたこともありました。これらの経験を通じて、語学勉強の必要性やボディーランゲージの重要性を改めて知ることができました。また、育った環境や言語、文化、価値観などの違いがある人たちは常識や習慣が全く異なることから、それぞれの意見を交換することの楽しさを感じることが出来ました。

ボール鉱山冶金研究所での高温高圧浸出実験

ボール鉱山冶金研究所での浮遊選鉱実験

ボール鉱山冶金研究所のメンバーとBBQ

フィールドワーク体験記 No.21

渡航先

セルビア共和国

研修機関

JICAバルカン事務所、ベオグラード大学ボール校など

プログラムを希望した理由

実際に野外に出て調査することで鉱山廃水の影響を目の前で感じることができると思い、選びました。この機会がなければ行くことのない国だということも理由の一つです。

準備で大変だったこと

フィールドワークでは航空費は学校で負担してもらいましたが、ホテルの宿泊費、食費、交通費などお金がたくさんかかりました。そのお金を稼ぐためのアルバイトが準備の中で一番大変でした。

印象に残ったこと

現地では、ベオグラード大学ボール校の見学、現地学生と実験、プレゼンテーション発表を行いました。一番印象に残っているのは、野外実験です。河川に実際に入り、自分で採取した試料を用いて実験を行いました。河川の色や臭い等鉱山廃水の影響を直接体感でき、まさに「百聞は一見に如かず」だと思いました。その他、貴重な経験となったのは「日本との違い」です。場所が離れていることもあり、話す言語はもちろん、気候、食べ物、はやっている曲など違う点がたくさんありました。違いを一つひとつ発見し体験できることが新鮮で面白かったです。これらを通して、今まで授業だけで得た知識について鉱山見学、実験を経験したことにより関心がさらに深まりました。

フィールドワーク体験記 No.22

河川での試料採取

渡航先

セルビア共和国

研修機関

JICAバルカン事務所、ベオグラード大学ボール校、ボール鉱山冶金研究所など

プログラムを希望した理由

セルビア共和国コースは、河川の堆積物から資源回収する実験や鉱山見学など幅広い項目を学ぶことができるのが魅力的でした。また、物価が低いことから、費用が抑えられること、そして、参加人数が多く、大人数で行動できる安心感があることからセルビアを選びました。

印象に残ったこと

主に鉱山やベオグラード大学ボール校の様々な施設を見学したほか、ベオグラード大学ボール校の学生と共に、高圧高温浸出装置を用いた実験や鉱山廃水の中和処理実験を行いました。実際に採取してきた試料を用いて実験をしたことや専門的な技術を体験できたことはとても有意義な経験でした。ですが、それ以上に貴重な経験となったのは現地の人たちとの交流です。自分の考えを自分の思い通りに相手に伝えることはとても難しく、理解してもらえないことが多くありました。しかし、ボディーランゲージを使って説明することで言葉だけでは伝わらないことが理解してもらえたこともありました。これらの経験を通じて、語学勉強の必要性やボディーランゲージの重要性を改めて知ることができました。また、育った環境や言語、文化、価値観などの違いがある人たちは常識や習慣が全く異なることから、それぞれの意見を交換することの楽しさを感じることが出来ました。

ボール鉱山冶金研究所での高温高圧浸出実験

ボール鉱山冶金研究所での浮遊選鉱実験

ボール鉱山冶金研究所のメンバーとBBQ

フィールドワーク体験記 No.23

電磁気探査の実験

渡航先

アラブ首長国連邦

研修機関

アラブ首長国連邦大学(UAE大学),現地石油開発企業2社

プログラムを希望した理由

海外の石油、地熱に関連した分野で働くことへの興味があり、現地の石油会社を訪問できる機会だと思ったため、このプログラムを希望しました。また石油産出国ならではの文化や生活に触れてみたいと感じたことも理由の一つです。

印象に残ったこと

UAE大学では電磁気探査(MT法)の野外研修を行いました。実験を通して探査について基礎から学習でき、また取得したデータを処理し、モデルを作成する方法を勉強することで、より理解を深めることができました。他に水処理セミナーに参加し、英語のプレゼンを行ったことは良い経験になりました。そして他大学の学生と交流できたことはとても貴重な体験になりました。

日本の石油会社を訪問した当日は、建国記念日のお祭りが行われており、現地の方と企業の方が一緒にお祝いしている様子が印象に残りました。地域に根差しながら開発を行っていることを知り、よりこの分野で働きたいという気持ちが強くなりました。

建国記念日のお祭り

町の様子

フィールドワーク体験記 No.25-1

RioTinto オペレーションセンター入口にて

渡航先

オーストラリア

研修機関

JOGMECシドニー支局、アデレード大学、RioTintoオペレーションセンター、カーティン大学他

プログラムを希望した理由

現在の日本にはない大規模な鉱山操業が行われる現場とそこで活用される最新の技術、また資源動向に関して学びたかったため。

印象に残ったこと

豪州鉱業の概観、アデレードでの専門的な講義、パースでの最先端の企業訪問、カルグーリでの専門的な講義という内容の研修だった。なかでもパースのリオティントのオペレーションセンターではアデレード大学で受けた講義の知識が最先端の現場で落とし込まれている様を見ることができ、また世界有数の会社の規模というものをまだ多くの会社を見たことのない状態で見られたのは大きな収穫だった。カルグーリでは実際の鉱業の現場を見ることで、それまでの研修で得てきた知識がどのように働いているのかを見ることができ、点と点をつなげることができたように思う。

カルグーリのスーパーピット

オペラハウスにて(シドニー)

アデレード大学構内にて

フィールドワーク体験記 No.25-2

渡航先

オーストラリア

研修機関

JOGMECシドニー支局、アデレード大学、RioTintoオペレーションセンター、カーティン大学他

プログラムを希望した理由

私は8月18日から9月15日にかけてオーストラリアの海外フィールドワークプログラムに参加しました。

本プログラムでは、シドニー、アデレード、パース、カルグーリの順で一月ほどかけて回り、オーストラリアにおける資源の情勢を学んだほか、現地の大学の講義に参加させていただきました。シドニーとパースではジョグメックなどの企業を訪問し、オーストラリアの政治に関係付けた資源の動向について学びました。アデレードではアデレード大学にて講義への参加やトンネル掘削機に関するプレゼンテーションをおこないました。カルグーリでは大学の講義のほかスーパーピットの見学をしました。

私は、このプログラムではスーパーピットと呼ばれる世界最大級の金鉱山を見学できるということ、またオーストラリアの様々な場所に行くことができるため、日本とオーストラリアの差だけでなく、オーストラリア国内での地理的、文化的な違いを感じることができると考え参加しました。

印象に残ったこと

本プログラムで最も印象的なことは、スーパーピット見学ツアーへの参加でした。ツアーは町からバスで移動しながらダンプトラックや周辺施設を見て回り、頂上部まで行きました。頂上部から見た景色は感覚が狂うほどの大きさで、写真や映像からは分からないような深さや奥行きを体感できたことは行って良かったと思えました。また、カルグーリの町も印象に残っていることの一つです。シドニーなどの都市とは違い、鉱山街であるカルグーリは何もないといっても差し支えなく、また現地の方々の英語の訛りがひどく聞き取るのに苦労しました。そしてこの時オーストラリアは冬場だったのですが、カルグーリでは日中の気温が20度を軽く超えており、沿岸部に位置する都市との気候差にも驚きました。このように都市部で学ぶだけでなく、日本では見られない大きさの鉱山を見学できることや、都市部が位置する沿岸部と内陸部の違いを肌で感じることができたことは非常に良い経験になりました。

フィールドワーク体験記 No.25-1

RioTinto オペレーションセンター入口にて

渡航先

オーストラリア

研修機関

JOGMECシドニー支局、アデレード大学、RioTintoオペレーションセンター、カーティン大学他

プログラムを希望した理由

現在の日本にはない大規模な鉱山操業が行われる現場とそこで活用される最新の技術、また資源動向に関して学びたかったため。

印象に残ったこと

豪州鉱業の概観、アデレードでの専門的な講義、パースでの最先端の企業訪問、カルグーリでの専門的な講義という内容の研修だった。なかでもパースのリオティントのオペレーションセンターではアデレード大学で受けた講義の知識が最先端の現場で落とし込まれている様を見ることができ、また世界有数の会社の規模というものをまだ多くの会社を見たことのない状態で見られたのは大きな収穫だった。カルグーリでは実際の鉱業の現場を見ることで、それまでの研修で得てきた知識がどのように働いているのかを見ることができ、点と点をつなげることができたように思う。

カルグーリのスーパーピット

オペラハウスにて(シドニー)

アデレード大学構内にて

フィールドワーク体験記 No.25-2

渡航先

オーストラリア

研修機関

JOGMECシドニー支局、アデレード大学、RioTintoオペレーションセンター、カーティン大学他

プログラムを希望した理由

私は8月18日から9月15日にかけてオーストラリアの海外フィールドワークプログラムに参加しました。

本プログラムでは、シドニー、アデレード、パース、カルグーリの順で一月ほどかけて回り、オーストラリアにおける資源の情勢を学んだほか、現地の大学の講義に参加させていただきました。シドニーとパースではジョグメックなどの企業を訪問し、オーストラリアの政治に関係付けた資源の動向について学びました。アデレードではアデレード大学にて講義への参加やトンネル掘削機に関するプレゼンテーションをおこないました。カルグーリでは大学の講義のほかスーパーピットの見学をしました。

私は、このプログラムではスーパーピットと呼ばれる世界最大級の金鉱山を見学できるということ、またオーストラリアの様々な場所に行くことができるため、日本とオーストラリアの差だけでなく、オーストラリア国内での地理的、文化的な違いを感じることができると考え参加しました。

印象に残ったこと

本プログラムで最も印象的なことは、スーパーピット見学ツアーへの参加でした。ツアーは町からバスで移動しながらダンプトラックや周辺施設を見て回り、頂上部まで行きました。頂上部から見た景色は感覚が狂うほどの大きさで、写真や映像からは分からないような深さや奥行きを体感できたことは行って良かったと思えました。また、カルグーリの町も印象に残っていることの一つです。シドニーなどの都市とは違い、鉱山街であるカルグーリは何もないといっても差し支えなく、また現地の方々の英語の訛りがひどく聞き取るのに苦労しました。そしてこの時オーストラリアは冬場だったのですが、カルグーリでは日中の気温が20度を軽く超えており、沿岸部に位置する都市との気候差にも驚きました。このように都市部で学ぶだけでなく、日本では見られない大きさの鉱山を見学できることや、都市部が位置する沿岸部と内陸部の違いを肌で感じることができたことは非常に良い経験になりました。

フィールドワーク体験記 No.27

国営石油会社での実習

渡航先

タイ王国

研修機関

チュラロンコン大学、カセサート大学、PTT Exploration and Production(タイ石油開発公社)、PTTEP Core Research Center、Eco Orient Energy Ltd.、など

プログラムを希望した理由

普段大学の講義などで学んできた石油分野の上流の実現場について、自身の目で見学することができる点に魅力を感じこのプログラムを志望しました。また現地の学生との交流を通じて東南アジアの文化などに触れることができることも魅力に感じました。

印象に残ったこと

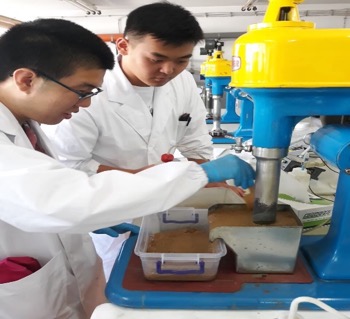

このプログラムではタイの国営石油会社の関連施設を訪問し、実際の石油分野の上流の現場や研究施設を見学させていただくことで、これまでに得た知識の定着や学んできた理論と現場との違いなどを学べたことが印象に残りました。また、現地の大学で私たちと同じように石油について学んでいる学生たちと、実フィールドの物理探査データの解析作業、石油地質学や資源経済学、貯留層工学などの石油分野について幅広く講義と実習を絡めながら学びました。開発コースで学んだ専門分野に加えて、他分野との関連性を学ぶことができたのでとてもためになりました。

カセサート大学での物理探査学の講義風景

国営石油会社の施設見学

チュラロンコン大学工学部での実習を終えて

フィールドワーク体験記 No.28

国営石油会社での実習

渡航先

韓国

研修機関

チョンボク大学など

プログラムを希望した理由

我が国と同じように資源のほとんどを輸入に頼るお隣の国、韓国。しかしなが ら、地質学的には大きな違いがある。その韓国での資源系の研究・教育を秋田大の学生にも体験してもらうことを目的に本プログラムを立案した。

印象に残ったこと

現在、政治的には不仲である日本と韓国だが研究者間では非常に良い友好関係を保てている。参加した秋田大の学生もホスト側の研究室に毎日のように“おもてなし”を受け楽しい2週間を過ごせたようだ。滞在した研究室は鉱山工学の技術を土木工学にも積極的に応用しており、韓国社会においても多大な社会貢献をしていることが感じられた。また、日本よりも鉱山開発の上流部に重要性を見出していることも印象的であった。さらに、当該研究室が所有するホプキンソンプレッシャーバーや高電圧プラズマ岩石破砕機等、日本の研究室では所有が困難なダイナミックな実験装置を体験することができた。そして、、、やはり本場の韓国料理はとても美味しい!

フィールドワーク体験記 No.24

LuleåにあるSSABの製鉄所へ行き、Blast Furnaceを見学した。スウェーデンで一番大きな高炉であり、その大きさに圧倒された。

渡航先

スウェーデン

研修機関

ルレオ工科大学、スウェーデン王立工科大学(KTH)、オーボアカデミー、キルナ鉱山、SSAB製鉄所など

プログラムを希望した理由

・大学で基礎を学んだ『製錬』に関する内容を、いつもと違う環境で学ぶことによってより深い理解を得られると感じたこと、今までに地理で習ったことのあるキルナ鉄鉱山を実際に見ることができることに魅力を感じました。

・金属製錬技術についての知識を深めることはもちろんのこと、普通はなかなか経験することのできない海外生活、特にスウェーデンでの生活を通じて、日本では得ることのできない貴重な経験ができると考えました。

・北欧の文化を体験したいと考えたからです。

印象に残ったこと

・世界的に有名な鉄鉱山であるキルナ鉱山(LKAB)は人生初の鉱山見学であったため、その規模の大きさと生で見た迫力に驚き、感動しました。鉱山では酸化鉄ペレットが製造されているのですが、まるで山のように積まれていて圧倒されました。また、鉱山内に様々な展示やフィーカ(スウェーデン独自の文化で、コーヒーとお菓子を嗜む休憩)スペース、鉱山の歴史を紹介する映像が見られるシアタールームがあったのも印象的でした。

・印象に残ったことは、実習を通じて様々なトラブル(担当の先生が予約した船便の日時が間違えていた。)に見舞われたものの別便に振り替えし、皆が協力して過ごすことができ、絆が深まったことです。これはまさにFWでしかできない貴重な体験だったと思います。

・滞在して最も印象に残ったことはスウェーデンののんびりとした国民性です。例えば、12:00~16:00の間しか営業しないお店、日本より多い有休、1ヶ月以上の長期休暇などです。様々な文化の中でも特に国民性が出ていると感じたのはFIKAです。FIKAは毎日おやつどきにコーヒーを飲む文化のことで、街の至る所にカフェがあり、学校内にもコーヒーを飲むスペースがありました。スウェーデン滞在している際、英語での研究などとても忙しかったですが、日本にいる時よりものびのびと過ごすことができました。過ごしていく中で、取り入れたい考えや日本のいいところ悪いところなども見えてきたので、とても良い滞在となりました。

スウェーデンではFIKAスペースがある会社が多く,

見学に行ったキルナでも地下500mの場所にFIKAスペースがありました。

フィールドワーク体験記 No.11

渡航先

南アフリカ共和国

研修機関

ヨハネスブルグ大学、リンポポ大学、スティビウム鉱山など

プログラムを希望した理由

南アは鉱物資源を多く産出しており、地質においても30億年以上前の岩石を見ることができます。日本では見ることのできない大規模鉱山や地質を学ぶことができるのが理由です。

準備で大変だったこと

鉱山訪問や地質巡検を行うので、防護ゴーグルや安全靴・ヘルメットなどの安全用品、コンセントの変換器や虫よけスプレーなど生活用品は普段買わないため、そろえるのが大変でした。

印象に残ったこと

主な活動内容は3週間、教員の運転する車で移動して鉱山・大学訪問、地質巡検を行いました。印象に残っているのはアンチモンの鉱物である輝安鉱を採掘しているスティビウム鉱山訪問です。深さ110mと130mの2種類のボーリングコアを観察してどの部分に鉱化作用が及んでいるのか議論しました。金属を含む熱水が岩石中を通ることによって鉱化作用が起こりますが、なぜそこに濃集しているのか考えるのは非常に意義のある時間でした。また、サルやシカなどの野生動物も見られ、エメラルドなどのきれいな鉱物も見られたり運が良ければお土産にできるのも南アの魅力です。