生物の無駄のない合成反応を手本にした、新しい人工触媒

金属クラスターの可能性に迫る

私たち人間も含め生物の体内に「金属クラスター」なるものが存在することはご存知ですか?金属クラスターとは金属原子が数個~数十個集まっている物質のことで、生体内では電子を運んだり、エネルギーの元になる物質を反応させたりするという重要な役割を担います。

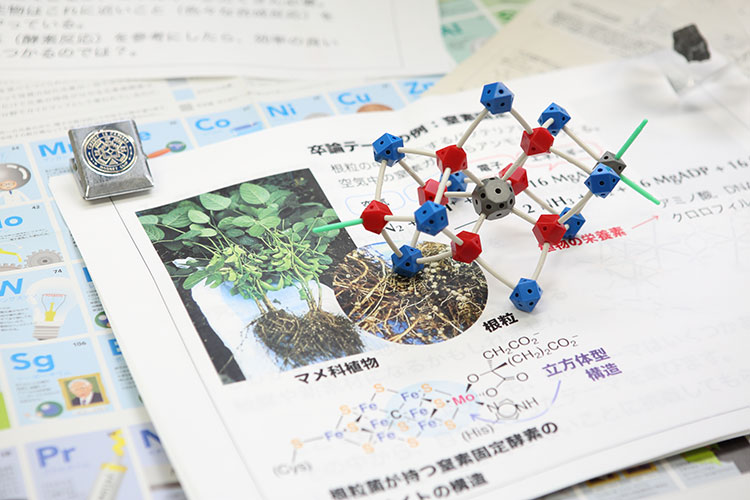

金属–硫黄クラスターの分子構造を表す模型(右がキュバン型クラスター)

清野准教授の研究対象は、金属原子と硫黄原子からできた金属–硫黄クラスターです。金属–硫黄クラスターには様々なものがありますが、写真の模型で表したものは立方体が少し歪んだような形をしており、これをキュバン型と呼びます。ここでは赤が金属原子、青が硫黄原子を表しています。金属だけでは、結合が弱くバラバラになりやすいのですが、硫黄原子が間に入ることで金属原子間の糊付けのような役割を果たし、このようなキュバン型を形成しているとのこと。一度できると、非常に安定した構造になると言います。

清野准教授の研究における目的は、生物の生命活動の解明ではありません。生物が行う様々な合成反応の構造や仕組みを手本にした、新しい金属–硫黄クラスターの応用を目指しています。

窒素をアンモニアに変える「窒素固定」

タンパク質や核酸、ビタミンB類などを構成する元素の一つである窒素は、生命の営みに欠かせません。自然界では微生物が空気中の窒素ガスをアンモニアに変える、「窒素固定」というプロセスが行われています。例えば、「根粒菌」と呼ばれる微生物はマメ科植物の根のこぶの中に共生し、マメから栄養をもらう代わりにアンモニアを作り、マメはそれを使って成長します。この相利共生により、マメは荒れた土地でもよく育つと言います。窒素固定に必要な酵素のことを窒素固定酵素と言い、この酵素は大きなタンパク質で、その中に入っている金属–硫黄クラスターの上で、窒素分子がアンモニアに還元されていると考えられています。

アンモニアは基礎的な化学製品や農業肥料の製造において、とても重要なものです。しかし現在、工業的にアンモニアを作る場合、天然ガスなどの化石資源を使い、高い温度と圧力をかけて作っているそうです。そのため工場では大量のエネルギーを消費していると言います。一方で、生物が無駄なく自然に行っている窒素固定の場合、エネルギーの消費は低く抑えられているのです。

清野准教授は金属–硫黄クラスターを応用し、石油や天然ガスなどの化石資源をできる限り使わない新たな人工窒素固定法の確立を目指して、日々様々な物質と向き合い、研究活動に取り組んでいます。

窒素固定酵素「ニトロゲナーゼ」

ニトロゲナーゼの活性サイトにある、立方体二つが繋がったクラスター構造

根粒菌のような窒素固定細菌が空気中の窒素からアンモニアを合成する時、ニトロゲナーゼという酵素を使います。ニトロゲナーゼの内部には、鉄原子(Fe)、モリブデンという金属原子(Mo)、硫黄原子(S)から成るクラスターがあるそうです。真ん中には炭素原子(C)があり、このポケット状の部分に窒素分子(N2)が入ってきて、水素原子(H)と結合することでアンモニア(NH3)になるという説が提案されています。しかし、実際にどのようなプロセスで窒素をアンモニアに変換しているのかは、まだ完全には解明されていません。

ニトロゲナーゼの中の金属–硫黄クラスターは、キュバン型をふたつ貼り合わせたような構造をしています。この金属クラスターの構造は生体内に見られるものの中では最も複雑であり、作るのが非常に難しいとされています。生物もまずはひとつのキュバン型クラスターを原料にして作っていることが、最近の研究で明らかになってきたと言います。

秋田大学鉱業博物館の3階には、周期表とともに「元素と鉱物の標本でみる元素周期表」が展示

ニトロゲナーゼの金属クラスターもそうですが、生物が持つ金属クラスターは「鉄」などの私たちにとっても身近な金属を使って構成されています。清野准教授は、鉄よりもさらに活性の高い「ルテニウム」(Ru)という貴金属元素の活用を試みています。

「生物は身の回りにあるものを使ってクラスターを作っていますが、逆に言うと使える元素の種類が限られています。生物が使っていない元素を使うことによって、『生物を超える何か』を作り出せる可能性があります」

まずは1粒の結晶づくりから

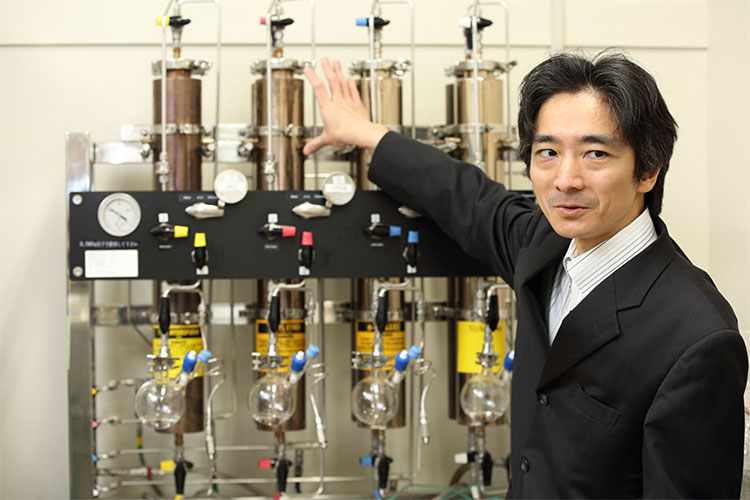

清野准教授立ち会いのもと、学生も実験を行う

実験室には様々な実験装置が並びます。実験拠点はこの部屋だけに限らず、理工学部や地方創生センターの装置を用いることもしばしばあるそうです。

金属–硫黄クラスターを取り扱う実験はすべて純粋な窒素ガスで満たされた容器の中で行います。新たに作った化合物はクラスター構造を確認するために、まず結晶化を試みます。分析技術や装置の感度も上がってきているため、結晶が1粒あれば分子の構造がわかると言います。

「空気や水に触れると分解してしまうような敏感な物質を扱っています。大きく綺麗な状態の結晶を作るには、根気と労力が必要です。良い結晶を作るポイントは、結晶化の準備ができたらとにかく何もせず、静かにゆっくり成長を見守ることです」

途中で容器を動かしたりしてしまうと成長が早まり、結晶が小さくなってしまうため、様子を見たい気持ちを抑えながら、子どもを見守るかのように作るのが一番のポイントだと言います。その分、良い形の結晶ができた時は嬉しさが増すと、清野准教授は語ります。

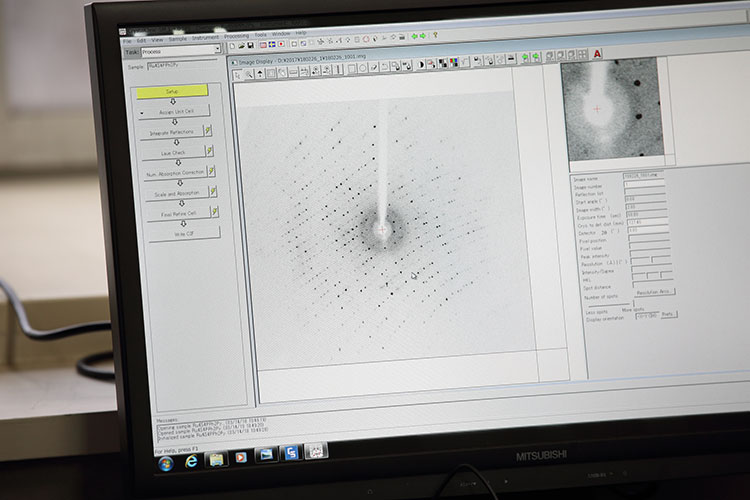

単結晶によるX線回折画像

完成した結晶は「結晶構造解析」という手法を用いて原子の並び方や繋がり方を調べることができます。結晶にX線をあてると、X線は様々な方向に曲がって出てきます(X線回折画像)。その曲がった角度と強さのパターンを測定し、コンピュータを使って解析すると原子レベルで構造がわかるのです。結晶構造解析は直接的に分子の構造を見ることができる一番の方法なのだそうです。私たちが理科の授業で目にしてきた模型は、このような手法で可視化されていたことがわかります。

この1粒の結晶作りからその構造を知ることにより、新たな物質や化学反応を生み出すアイディアが次々と膨らみます。「今度はコレとコレを混ぜてみよう」、「このクラスターではどんな反応が出るだろう」など、新たな発見に向けての好奇心もどんどん増していくのです。

今しかできないことをしよう

教育文化学部では教員を目指す学生がほとんどで、将来研究職に就きたい学生はあまりいません。けれども、清野准教授の研究室では教員を目指す学生も実験や研究に取り組んでいます。そしてそんな彼らに必ず伝えている言葉があります。それは「ここでしかできないことをやりなさい」ということです。

「研究は、彼らの進路や将来に直接的には役に立たないかもしれませんが、教員になったら研究に携わる機会はありません。今のうちにできる経験を積んでおいて欲しいのです」と、学生の将来を思い量る清野准教授。

学生には将来、研究活動への理解が深い教員になってほしいですが、そのためには実験の経験が少なくてはいけないという考えもあります。化学の世界は非常に奥が深く、どんな研究でもその経験は何物にも代え難いのです。学生として研究できるうちにたくさん経験を積むことは、間違いなく彼らの糧になります。

一方で大学院への進学を目指す学生に対しては「物質に触れ合う機会を多くもって欲しい」と話します。より多くの物質と触れ合い、経験と知識を蓄えることで、世の中に役立つ新しい物質を生み出す研究者が誕生するかもしれません。

化学のもつ可能性は未知数

新しい物質の完成に至るまでには、とても手間と時間がかかると清野准教授は語ります。私たちの周りはいろいろな物質であふれていますが、まだ誰も作ったことのない物質がいずれ何かの役に立つかもしれないという考えのもとに、合成実験という長い道を楽しみながら進んでいます。

「酵素の中の金属クラスターもそうですが、自然にあるものを手本にして作りたい形を考え、その形にもっていく方法を練ります。ただ原子を混ぜ合わせれば勝手に思い描く形になってくれるはずもなく、どの反応をどの順序で行うかによってできる形は変わっていきます。実際に様々な実験をやってみない限り、その物質がどのような働きをするのかわかりません。自分たちが想像していた以上に面白い発見があったり、逆に期待していたのとは全く別のものができたり、何が起こるのかわからないということも、化学の面白さです」と清野准教授は教えてくれました。

何かを1つ発見したら、次から次へとやってみたい実験が増えていきます。清野准教授の探究心は尽きることがありません。新しい可能性がどんどん広がっていくところも、研究の魅力に違いありません。

(取材:広報課)

※掲載内容は取材時点のものです