石油開発業界で積み上げた技術力と、研究者として磨いた探究マインドをバランスよく伝授

石油ってなに?

わたしたちの豊かで便利な生活に欠かせないエネルギー。今後、太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーへの依存度は高まると見込まれますが、世界の人口増加と経済発展を背景にエネルギー消費量そのものが増加しつつあるため、石油や天然ガスなど「再生不可能エネルギー」の需要量は減少しない、むしろ増加するのではないかと予測されています。

「石油」(petroleum)は天然に産する鉱物性の炭化水素化合物の混合物で、おもに分子量の小さい炭化水素からなり常温常圧で気体状の天然ガス(natural gas)と、分子量のやや大きい炭化水素を多く含み常温常圧で液状の油(oil)の総称です。石油探査の世界では油も天然ガスも、まとめて石油(petroleum)として取り扱うことが多いそうです。

石油には特定の地質学的条件を満たす場所に集中して胚胎する「偏在性」があります。石油が集積している場所を「石油鉱床」と呼びます。石油がどうしてそこに集まっているのか、どうやって集まってきたのか、そもそもどこから来たのか、そしてもともとは何だったのかという石油鉱床成立の地質学的な条件をつきとめ、石油鉱床、すなわち油田、ガス田の成立過程を探求する学問が、ここで紹介する荒戸教授が専門とされる「石油地質学(petroleum geology)」です。

最先端の技術を駆使して石油鉱床を探し求めることを石油探鉱(petroleum exploration)というのだそうです。莫大な費用を投じて実際に石油探鉱を行うのは石油開発企業ですが、その対象地域は石油地質学的に突き止められた石油鉱床成立の地質学的条件に基づいて絞り込まれていきます。その条件を探求する学問分野が石油地質学、これに基づいて石油探鉱を行う産業分野が石油鉱業であると言えるでしょう。

石油はもともと地質時代の生物だった?

石油のもともとの姿、すなわち根源物質は、数百万年〜数億年前の地球上に生息していた過去の生物であるといわれています。地質時代の生物がどのようにして石油に生まれ変わるのか、荒戸教授に伺いました。

海や湖では、植物プランクトンやそれを餌とする動物プランクトンなどの生物が死ぬと、その遺骸が海底に沈みます。普通、生物の遺骸はバクテリアなどの微生物によって二酸化炭素と水に分解されてしまいますが、たまたま海底付近が酸素の少ない、微生物の暮らしにくい環境だったり、沈んでくる遺骸の量が多く微生物による分解が追いつかなかったりすると、海底や湖底に生物の遺骸をたくさん含んだ地層が堆積します。また、陸上に繁茂した植物も、その場の環境によっては、分解されないまま地層中に残されることがあります。生物の体は骨格などを除けばほとんどが有機物でできていますから、有機物を豊富に含んだ地層が形成されるのです。

有機物を豊富に含んだ地層は、その上に別の地層が堆積し地下に埋没していくと、含まれていた有機物がケロジェン(kerogen)とよばれる複雑な化学組成をもつ物質に変化します。地層がさらに埋没し長い期間地下の熱に晒されると、ケロジェンの一部からつぎつぎと炭化水素分子が分離しはじめます。このようにして石油を構成する炭化水素が生成されるのです。

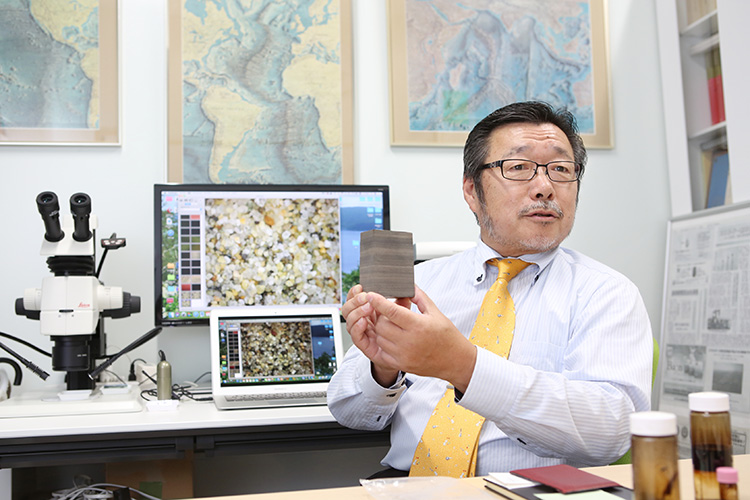

頁岩は層になっており、有機物が多く含まれる

ケロジェンを豊富に含む地層を石油根源岩(petroleum source rock)とよび、根源岩中のケロジェンから炭化水素が発生するようになることを熟成(maturation)とよびます。熟成の初期段階では、比較的分子量の大きい炭化水素が分離し、液状の炭化水素混合物、すなわち油が生成されますが、より熟成が進むとメタンやエタンなどの分子量の小さい炭化水素、すなわち天然ガスが生成されます。

根源岩は、多くの場合、泥岩などの非常に細粒の岩石です。秋田県にも約1,000〜1,500万年前頃に堆積した女川層という地層があります。女川層とその相当層は、堆積当時は珪藻(けいそう)という植物プランクトンの遺骸を多量に含んだ泥岩でしたが、それが地下に埋没して熱に晒された結果、現在見られるような黒っぽい色の層と白っぽい色の層が細かく互層する硬質の珪質頁岩(けいしつけつがん)になったといわれています。その黒っぽい部分にはケロジェンが多く含まれており、このような地層が北海道から青森県、秋田県、山形県、新潟県の日本海および日本海沿岸陸域に分布する油田、ガス田の根源岩であると考えられています。

石油は地質時代の生物遺骸に由来するという考え方は、有機成因説、あるいは生物起源説とよばれます。これ以外に、生物の関与なしに石油が生成され得ると考える研究者もいますが、荒戸教授によれば世界の大多数の研究者は有機成因説を支持しており、世界中の主だった石油開発会社も有機成因説を踏まえて石油探鉱を行っているのだそうです。

油田やガス田はどうやってみつける?

地下に熟成した根源岩が分布する地域を「キッチンエリア」と呼ぶことがあります。生の材料に火を通して料理する台所になぞらえてそう呼ぶのでしょう。キッチンで調理された料理は、ダイニングのテーブルに配膳されます。これに似て、キッチンエリアならどこからでも石油が採れるかというと、そうではありません。

*写真1:炭化水素の移動を示す模型

地下の根源岩のなかでケロジェンから分離した炭化水素は、根源岩層に隣接する砂岩層などの隙間の多い地層にじわじわと染み出して、もともと隙間を満たしていた地層水のなかに拡散します。*写真1は、砂岩の代わりにガラスビーズ、地層水は色の付いた水、灯油を炭化水素に見立て、石油がどのように孔隙(※Ⅰ:こうげき)のなかを移動するのかをわかりやすい模型にしたものです。炭化水素の比重は地層水に比べて小さいため浮力を受け、地層の隙間を縫うようにして上へ上へと移動し拡散していきます。ところが、隙間のある地層が断層に切られて途切れたり、褶曲(※Ⅱ:しゅうきょく)で曲げられて背斜構造を形成していると、、炭化水素はそれより先へ進めなくなりその場に止まります。このような地質学的条件を備えた場所のことをトラップ(trap)とよびます。トラップは、隙間に富む貯留岩(reservoir rock)とこれに対して蓋の役割を果たす帽岩(cap rock、あるいはseal)の組み合わせからなり、石油を蓄える器の役割を果たします。トラップにはあとから移動してきた炭化水素も次々と溜まっていき、長い地質時代を通じてこのような条件が維持されると膨大な量の石油が集積する大規模な石油鉱床が形成されるのです。

石油鉱床は、(1) 熟成根源岩の分布、(2) 根源岩からの炭化水素の排出(染み出すこと)と移動、そして(3) 貯留岩と帽岩からなるトラップの存在のすべての条件が揃うところに形成されます。これらの地質学的条件を、石油システムの3要素といいます。現在の大油田地帯といえば中東の砂漠や北海の海底がすぐに思い浮かびますが、石油システムの3要素を理解すれば、石油鉱床成立にとって重要なのは砂漠や海底といった現在の気候や地理ではなく、根源岩や貯留岩が堆積した当時のその場所の環境であることがわかるでしょう。

※Ⅰ:岩石や堆積物に含まれる隙間(すきま)のこと。間隙(かんげき)ともいう。石油貯留岩は全容積のおおよそ10~25パーセント程度が孔隙である。

※Ⅱ:ほぼ平らに堆積した地層が外部の力を受けて波曲状に変形すること。上に凸の部分を背斜(はいしゃ)とよぶ。

石油は過去の太陽エネルギーの蓄電池?

『石油は太陽エネルギーの蓄電池である』と、荒戸教授は言います。太陽光発電に代表されるように、太陽エネルギーは地球上でさまざまな形に姿を変え、有益に使われています。じつは石油も、太陽エネルギーに由来する資源だというのです。石油と太陽エネルギーには、どのような関係があるのでしょうか。

*写真2:根源岩に含まれる有機炭素の量や成分を測定する機械

石油を構成する炭化水素には有機炭素が含まれます。*写真2は石油の元となる根源岩に含まれる有機炭素の量や成分を測定する機械で、有機炭素が植物由来であることが分かります。前に述べたとおり、石油はもとを辿ると、植物プランクトンや陸上に繁茂する高等植物であるとされています。この植物由来の有機炭素は、太陽エネルギー無しには成り立ちません。理科で習うように、植物の光合成には太陽光と二酸化炭素と水が使われ、デンプンなどの有機物と酸素が生成されます。二酸化炭素を構成する炭素原子は無機炭素であるのに対し、デンプンなどを構成する炭素は有機炭素です。すなわち、植物が太陽光を使って無機炭素を有機炭素に変換しているわけです。もっと端的にいうならば、光合成は太陽エネルギーを有機炭素に固定する過程を意味します。その有機炭素を含む有機物が生物の体を構成し、その遺骸が石油に姿を変えていくわけです。その石油を燃やしてエネルギーを取り出すと、二酸化炭素と水が残ります。ですから、石油を燃やすことは地質時代の生物が蓄えた過去の太陽光のエネルギーを取り出して使っていることにほかならないのです。石油の成り立ちを理解すると、石油が地球規模の壮大な太陽蓄電池であることがわかるでしょう。

石油はなくなるのか?

石油資源はあと50年ほどで枯渇する、などとよく言われますが、ほんとうになくなるのでしょうか?『石油はそう簡単にはなくならない』と、荒戸教授は言います。

ここでいう「50年」というのは、石油の可採年数(Reserves-to-Production ratio)とよばれる統計値で、分子を確認可採埋蔵量、分母を年間生産量として算出された年数です。世界で最も権威あるBP統計(British Petroleum Statistics)の2019年版(2019年6月発表)によれば、2018年12月31日現在の世界の石油の確認可採埋蔵量は1兆7,297億バレル、これに対して2018年1年間の世界の石油生産量は364億4,269万バレルですので、最新の可採年数は50.0年と算出されます。だからといって、石油はあと50年しかもたない、50年後には枯渇するという意味ではありません。そもそも、世界の石油の可採年数は40年前には約20年と言われ、その後、なんだかんだと増え続けているのです。

石油の可採年数は、いろいろな条件の変化の影響を受けて変動します。たとえば、新たな油田、ガス田が発見されればその分確認可採埋蔵量が増えるので分子の値が大きくなります。原油価格が高騰して消費量が減ると年間生産量が減るので分母の値が小さくなります。分子が大きくなるか、分母が小さくなればその分数の値は大きくなる、すなわち可採年数は長くなります。また、原油価格の高騰は、分母だけでなく分子の値にも影響を与えます。価格が上がればコスト高で開発できなかった小規模油田やリモート地の油田の開発が可能になるだけでなく、新たな探鉱意欲も高まり、結果として確認可採埋蔵量は増えるでしょう。可採年数の値には、これら以外にもいろいろな要素が関係しています。こうした可採年数の「マジック」は、石油が世界経済にいかに大きな影響力をもつかを示すわかりやすい指標といえるでしょう。

石油開発は儲かるのか?

一発当たれば巨万の富が得られる、と思われがちな石油開発ですが、いっぽうで油田、ガス田の開発には莫大な費用がかかることも知られています。いったいどのくらいお金がかかるのか、荒戸教授に尋ねてみました。

儲かるかどうか、いくらくらい儲かるかを考えるためには、まず、石油開発の流れを知らなければなりません。石油開発は、大雑把にみて事前調査、試掘、探掘、開発という段階を経て、ようやく生産にたどり着きます。事前調査とは、石油鉱床がどこに、どのような規模で胚胎するかを調べることで、地表の地質調査や弾性波を用いた地震探査などが主な作業です。この作業の結果、鉱床があるに違いない、と目星をつけた場所を「プロスペクト(prospect)」とよびます。有望性の高いプロスペクトには試掘井(※Ⅲしくつせい)(exploratory well, wildcat)を掘削して、実際に石油があるかどうかを確認します。目論見通り試掘井で石油を確認できても、普通はすぐに生産は開始できません。どのくらいの量の石油が地下にあって、どのくらい採取できるのか、すなわち原始埋蔵量と可採埋蔵量を確定させなければなりません。そのために試掘井の周辺にさらに何本もの井戸を掘削します。この段階を探掘(exploitation)、あるいは評価井(evaluation well)掘削といいます。これによって可採埋蔵量を確認したら、それを生産するためにどのような施設・設備が必要になるか検討し、その結果採算性があると判断できる場合、やっと開発段階に移行します。この判断をFID(final investment decision)といい、この先これまでとは桁違いの投資を決行するのです。

各段階でどれくらいのお金がかかるかは、それぞれのケースでさまざまですので一括りにはできませんが、ある事例をもとに非常に大雑把にいうとすれば、事前調査で10〜50億円程度、4,000〜5,000m程度の試掘1坑の掘削に100〜200億円、探掘段階ではその約10倍、FID以降の開発段階でさらにその10倍で1兆円規模の投資が必要だと考えられます。しかも、事前調査を始めてから10〜20年の年月を費やして、ようやく生産開始にこぎつける、などというのはよくあることです。生産物、すなわち石油を販売してはじめて収入が得られるわけですから、それまでの10〜20年間は巨額の支出があるばかりで、その資金を捻出するのは容易ではありません。そのかわり、一旦生産が開始されれば、20〜50年間、操業コスト他の投資程度で稼働し続ける油田、ガス田は多数ありますから、先行投資を回収してなお大きな余りがあるはずです。

また、各段階を経て実際に生産まで漕ぎ着けることのできるプロジェクトは、試掘井を100か所で掘削してもそのうちの2つか3つ程度という見方もあって、石油開発がなかなかむずかしいビジネスであることは間違いありませんが、同時にスケールの大きい、科学的、技術的にチャレンジングな奥の深い、興味深い分野であることも確かです。

※Ⅲ:新しい油層を発見する目的で試しに掘る坑井

石油開発最前線での経験を活かして

31年余りにわたり石油開発会社に籍をおいて、国内外の石油探鉱に携わってきた荒戸教授。国内では秋田県や新潟県、福島沖、鳥取沖等、海外では中東のオマーンやアブダビ、アメリカ合衆国のテキサス、ニューメキシコやメキシコ湾、オーストラリア北西大陸棚や東グリーンランド沖など、多くの石油開発プロジェクトの最前線で活躍されるいっぽうで、技術研究所や本社技術本部に所属して砂岩貯留岩の分布や不均質性など、石油地質学的な研究を行ってこられました。

2014年4月、秋田大学は改組し国際資源学部を新設しました。新たな学部には資源産業界の実務に精通した教員を配したい、と考えた大学は、長年石油探査の現場で経験と実績を積み、かつ、石油地質学・堆積学の研究者としても活動を続けてこられた石油地質学・石油探査技術の第一人者を教授として迎えたのです。荒戸教授による教育の特徴は、研究実績に裏打ちされた学問的な論理性と厳格さは当然ですが、それに加えて豊富な実務経験を踏まえた資源探査技術の実践的な指導とその実用性の高さにあります。国際資源学部の学生、国際資源学研究科の大学院生は、産業界、学界双方の感覚を身につけた教育者のもとで、産業界が求める即戦力たる技術者を目指して研鑽を積んでいます。

わたしたちの豊かな暮らしに欠かせない石油や天然ガスの重要性が認知される一方で、石油開発技術者は世界的に不足していると言います。優秀な技術者を求める産業界の要望に教育をもって応えることが、秋田大学国際資源学部の使命です。資源地球科学コースでは、石油地質学の荒戸教授を始めとする資源学各分野のプロフェッショナルが、皆さんを世界で活躍する資源開発技術者へと育てます。

(取材:広報課)

※掲載内容は取材時点のものです